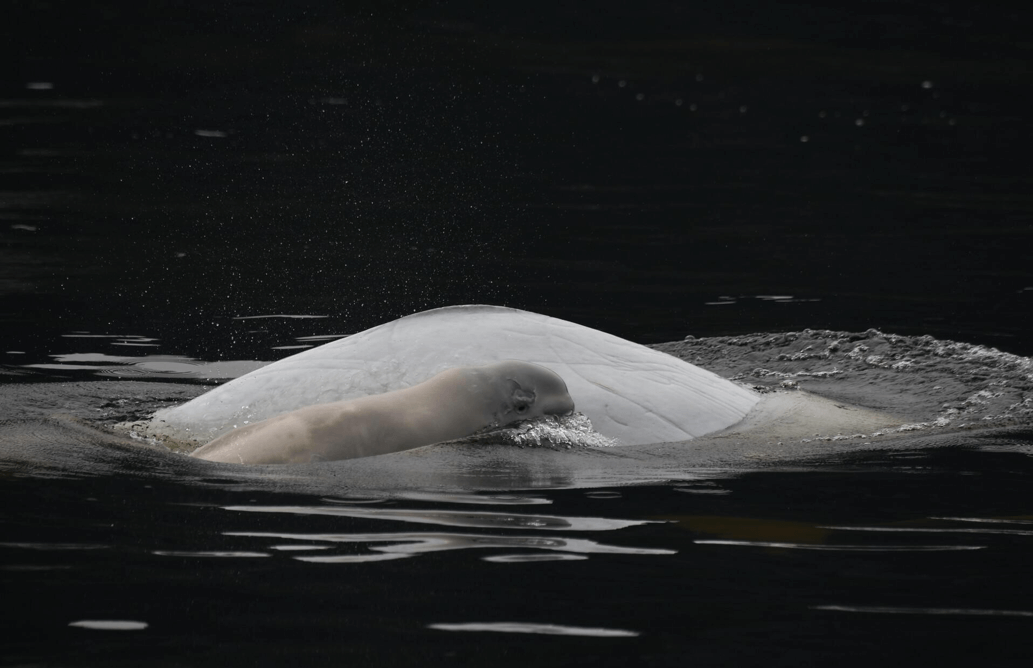

Un zodiac de 23 pieds orange appelé le Narval s’approche de petits rorquals. À son bord, vous trouverez l’équipage du Mériscope, munie de jumelles, d’appareils photo et d’une arbalète. Fondé en 2001, le groupe de recherche indépendant spécialisé sur les petits rorquals offre aussi des stages en biologie marine aux étudiants universitaires et au grand public. Voici un aperçu de leurs travaux.

Identifier les petits rorquals

En laboratoire, l’équipe apparie les photos avec l’aide du logiciel DARWIN (Digital Analysis and Recognition of Whale Images on a Network). Les nageoires dorsales sont tracées puis comparées par le logiciel, ce qui permet de faire un tri préliminaire à valider par l’œil humain.

Étudier leur contamination

Le Mériscope prélève des biopsies — un petit échantillon de peau et de gras — à l’aide d’une arbalète et d’une flèche de biopsie spécialement conçue pour les cétacés. Les biopsies servent à étudier la contamination et l’effet de celle-ci sur les petits rorquals. Depuis le début de la saison, l’équipe a réussi à en prélever quatre, un chiffre modeste, mais qui démontre la complexité de l’opération. Avant la biopsie, le petit rorqual est suivi de 30 à 45 minutes. Pendant ce temps, les membres s’assurent que l’animal a au moins 4 ou 5 ans. Ensuite, ils valident qu’il ne figure pas dans le catalogue de photo-identification des individus biopsiés. De plus, chaque séquence respiratoire est notée, ainsi que le comportement observé. Ensuite, la biopsie est prélevée — on le souhaite — avec succès. Un nouveau suivi de 30 à 45 minutes sera effectué à une distance de 100 à 300 mètres pour noter les séquences respiratoires et l’évolution de son comportement. «En majorité, on constate que les petits rorquals retrouvent leurs activités habituelles au bout de 15 minutes, qu’ils respirent au rythme précédant la biopsie et reprennent la direction vers laquelle ils allaient», note Dany Zbinden, qui veut récolter encore une quinzaine de biopsies pour compléter son échantillon d’études. L’analyse des biopsies se fait par le laboratoire de Jonathan Verreault de l’UQAM.

Écouter leur communication

Avec la collaboration de l’ingénieur en électronique suisse Urs Zünd, Dany Zbinden développe une bouée d’enregistrement acoustique appelée «Mériscoute» qui sera testée au printemps prochain. Son système sans fil permettra de récolter les données sans la sortir de l’eau. Le projet vise à donner un portrait de la pollution sonore dans la couche intermédiaire et de surface dans l’estuaire.

Vous souhaitez rencontrer l’équipe et découvrir leurs travaux? Elle sera présente au colloque soulignant le 20e anniversaire du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, du 17 au 19 octobre.