Sur une plage le long du Saint-Laurent git la carcasse d’un phoque commun. Contrastant avec les algues brunâtres qui entourent l’animal, une technicienne aux mains gantées s’affaire à tendre une corde et un ruban à mesurer. Quelques secondes plus tard, on entend le bruit caractéristique d’un cellulaire photographiant la carcasse sous tous ses angles. Le pinnipède est placé délicatement dans un sac d’un bleu éclatant et disparait de la vue des témoins qui avaient pris place sur le rivage. Direction : la faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe!

Le Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins (RQUMM) est régulièrement appelé à intervenir sur le terrain lorsque des phoques lui sont signalés, morts ou en difficulté. Les équipes déployées sur place doivent, selon le cas, prélever des échantillons sur la carcasse, prendre des mesures et noter l’état de l’animal. Dans quel objectif? Et surtout, que peut-on apprendre de cette récolte de données?

Nous avons rencontré Xavier Bordeleau, chercheur en écologie des pinnipèdes et en relation proies-prédateurs à l’Institut Maurice-Lamontagne (IML), le centre de recherche de Pêches et Océans Canada (MPO) situé à Mont-Joli, afin d’en apprendre plus sur les projets de recherche entourant ces petits mammifères marins.

Entre diète et fécondité

Depuis 20 ans déjà, le RQUMM intervient auprès des mammifères marins morts ou en difficulté au Québec. De leur côté, les scientifiques du MPO étudient depuis plusieurs décennies les pinnipèdes, dont les phoques communs et les phoques gris de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent. À travers des programmes pluridisciplinaires, l’équipe de recherche de l’IML souhaite mieux comprendre le statut reproducteur, la diète, l’âge des individus et les causes de mortalité de ces deux espèces. Partenaires depuis plusieurs années, le MPO et le RQUMM travaillent de concert pour la récolte de données.

En plus des sujets de recherche nommés ci-haut, les scientifiques de l’IML étudient chez les phoques communs les comportements de dispersion et le taux de survie des jeunes. Pour ce faire, les chiots et les juvéniles sont marqués d’une étiquette ressemblant à un petit chapeau jaune et d’un transmetteur acoustique, puis sont pesés et mesurés avant d’être relâchés. Des transmetteurs satellites permettant d’obtenir des données de télémétrie sont aussi apposés sur certains individus. Les informations récoltées permettent de suivre les déplacements et d’évaluer la survie des jeunes individus.

L’estuaire est le « seul endroit dans tout l’Atlantique canadien où il y a un programme de télémétrie des naissances sur les phoques communs », souligne Xavier Bordeleau. Ce programme de suivi annuel des naissances des phoques communs prend place au Bic et à Métis-sur-Mer. Il inclut l’étude de la position, la durée de la période des naissances ainsi que l’étude de la génération des cordons ombilicaux et la croissance des jeunes individus.

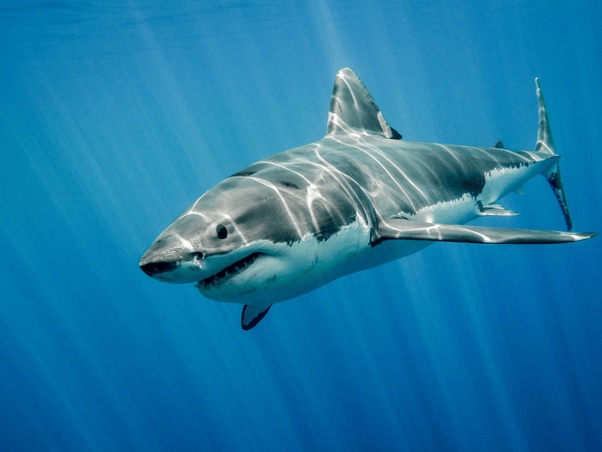

En parallèle, les scientifiques de l’IML étudient avec attention les phoques gris, notamment en analysant leurs interactions avec les grands requins blancs. Oui, oui, vous avez bien lu!

Un rôle primordial

Xavier Bordeleau est sans équivoque : le RQUMM a un rôle essentiel dans la recherche sur les pinnipèdes!

Effectivement, si leur état le permet, les carcasses de phoques récupérées par les équipes du RQUMM sont acheminées à la faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe et une nécropsie est opérée par une équipe de spécialistes de l’Université de Montréal. Dans le cas où les carcasses ne sont pas récupérables, des données et des échantillons peuvent être prélevés directement sur le terrain par les bénévoles, les équipes mobiles ou les équipes satellites du RQUMM. Ces échantillons et nécropsies sont des mines d’or pour l’avancée de la science des pinnipèdes!

Grâce aux dents, il est possible d’évaluer l’âge des phoques, un peu de la même manière que l’on détermine celui d’un arbre avec les cernes de croissances. Xavier Bordeleau explique d’ailleurs que les dents échantillonnées par le RQUMM sont parmi les seules données permettant au MPO de connaitre l’âge réel des phoques de l’estuaire et du golfe! L’étude des carcasses récupérées par le RQUMM permet aussi d’établir quelles sont les causes de mortalité les plus fréquentes chez les phoques et aide à mieux comprendre la mortalité chez les nouveau-nés et les adultes. Des données sur la diète peuvent aussi être récoltées lors des nécropsies, notamment en recueillant les intestins et l’estomac des phoques.

Des phoques… et des requins!

Grâce aux données obtenues par le RQUMM sur le terrain, mais aussi aux recherches menées par l’IML, une nouvelle cause de mortalité est signalée chez les phoques gris : la prédation par les grands requins blancs.

Depuis deux ans, 80 évènements d’interaction entre grand requin blanc et phoque gris ont été relevés par le MPO. Xavier Bordeleau explique que leur grande population (plus de 350 000 individus!) pourrait expliquer pourquoi les phoques gris sont davantage touchés par rapport aux autres espèces, bien qu’un ou deux cas impliquant des phoques communs aient été répertoriés. Le chevauchement entre l’habitat des phoques gris et celui des grands requins blancs pourrait aussi expliquer le nombre élevé de cas de prédation sur l’espèce.

En 2024, 15 grands requins blancs ont été marqués par l’équipe de l’IML. Neuf individus l’ont été en 2023. Les tags apposés sur ces gros poissons permettent de suivre leurs déplacements et de mieux comprendre leurs interactions avec les phoques gris. Des images des requins sont aussi utilisées pour faire de la photo-identification et permettent de savoir qui sont ces individus qui fréquentent le golfe. Un peu comme les baleines, les requins ont des patrons de pigmentation et différents profils de nageoire dorsale qui permettent de les distinguer les uns des autres.

Pour le moment, aucune donnée n’est encore disponible sur l’abondance réelle des grands requins blancs dans le golfe, mais leur présence soulève de nombreux questionnements, explique Xavier Bordeleau. Quel est leur rôle dans l’écosystème? Comment leur abondance va-t-elle influencer la distribution des phoques? Les précieuses données récoltées par le MPO, en complémentarité avec celles obtenues sur les phoques par le RQUMM, permettent aux scientifiques d’espérer des réponses.

Comment se portent les phoques au Québec?

Xavier Bordeleau et ses collègues scientifiques à l’IML suivent attentivement les variations d’abondance des populations de phoques de l’est de l’Atlantique grâce à des relevés rigoureux. Pour les chercheurs et chercheuses, ces fluctuations sont des indicateurs précieux qui contribuent à étudier l’impact des changements climatiques dans les écosystèmes. Des variations au niveau de la dispersion et de l’abondance des phoques peuvent aussi permettre aux scientifiques d’évaluer la pression que mettent les pinnipèdes sur les stocks de proies et de poissons.

La dernière estimation d’abondance des phoques communs, dont l’espèce n’est actuellement pas en péril, tournait autour de 25 000 individus dans l’Est canadien. Cette espèce aurait été plus abondante autrefois, mais en raison de la chasse, qui a pris fin dans les années 1970, la population a décliné. Un nouvel inventaire des phoques communs devrait être publié prochainement, a annoncé Xavier Bordeleau.

Chez les phoques gris, la population est en croissance depuis la fin de la chasse commerciale, en 1980. En 1960, on comptait approximativement 5000 phoques gris dans le golfe du Saint-Laurent, puis 44 000 en 2017. Dans l’entièreté de l’Atlantique Ouest, environ 366 000 phoques gris sont dénombrés aujourd’hui, selon le chercheur en écologie des pinnipèdes de l’IML. Ce nombre inclut la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, jusqu’à Terre-Neuve-et-Labrador, en passant par le Québec. Malgré son statut d’espèce non en péril et son nombre grandissant, le phoque gris est toujours en voie de rétablissement pour atteindre les nombres d’avant la chasse.

Fréquemment observés dans le Saint-Laurent en plus des phoques gris et communs, les phoques du Groenland seraient quant à eux près de 4,5 millions dans l’Est canadien. Malgré ce nombre élevé, la population fait actuellement face à plusieurs défis qui la poussent vers un possible déclin, notamment en raison de la diminution de la banquise, essentielle aux femelles qui mettent bas.

Les suivis à long terme des populations de pinnipèdes permettent de mieux les comprendre et de prendre des décisions éclairées concernant leur gestion, pour une meilleure cohabitation. Les phoques composent des « espèces charismatiques qui font partie des écosystèmes, il faut s’assurer qu’elles se portent bien », conclut Xavier Bordeleau.