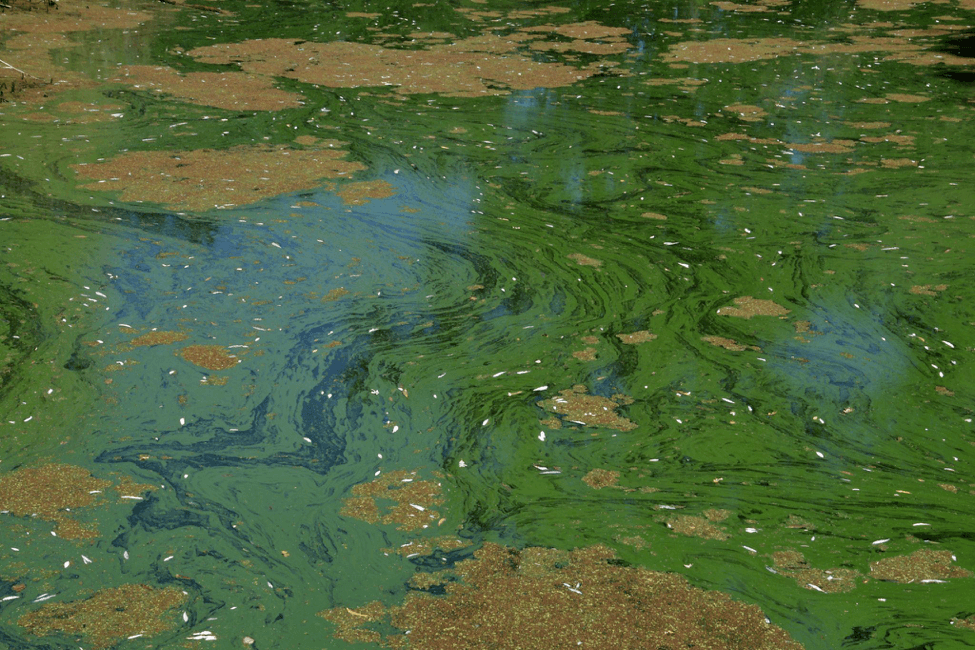

Depuis plus de quatre mois, la côte de l’Australie du Sud est aux prises avec un épisode massif de floraison d’algues nocives qui ne semble pas prêt à se dissiper. L’évènement est décrit comme un chamboulement complet de l’écosystème, avec plus de 400 espèces marines touchées par les toxines de l’algue Karenia mikimotoi. Cette situation n’est pas sans rappeler l’épisode similaire dans l’estuaire du Saint-Laurent en 2008.

Avec de nombreuses éclosions nocives d’algues à travers la planète en ce moment, les regards se tournent vers la communauté scientifique pour obtenir des explications. Les changements climatiques portent une grande part de blâme sur ces épisodes, surtout avec l’augmentation de la température de l’eau qui donne davantage de périodes favorables à la prolifération de nombreuses espèces d’algues.

A-t-on besoin des algues?

Absolument! En quantité normale, les algues sont indispensables pour les écosystèmes. Lorsqu’on parle de phytoplancton — comme les dinoflagellés producteurs de toxines — 50 % de l’oxygène dont nous avons besoin pour vivre leur est attribuable! Sans leur présence dans nos plans d’eau, nous n’aurions pas de vie sur terre.

Tous les milieux hydriques du monde dépendent aussi de ces organismes unicellulaires comme base de leurs chaines alimentaires. Sans phytoplancton, le zooplancton n’aurait pas de quoi se nourrir. Tous les poissons et mammifères marins qui en ont besoin ne pourraient donc plus s’alimenter. Mieux comprendre ce que mangent les baleines du Saint-Laurent nous permet de mettre en place des mesures de conservation plus ciblées, mais c’est un processus complexe. Dans un article récent de Baleines en Direct, on vous décortique un peu tout ça!

Et puis, ce n’est qu’une minorité des espèces qui produisent des toxines! Seulement 2 % des espèces connues de phytoplancton auraient la capacité de produire des substances nocives pour d’autres espèces animales et végétales.

La situation de 2008

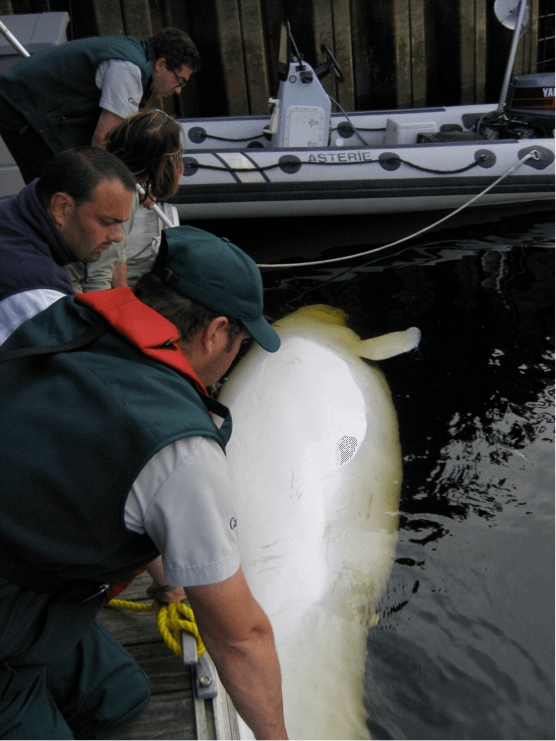

Pour comprendre la pertinence de ces enjeux, on peut se rappeler que cela a déjà été très près de chez nous! Il y a maintenant près de 20 ans, en aout 2008, une floraison de l’algue toxique Alexandrium catenella a couvert une superficie de 600 km2 dans le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. L’événement a provoqué la mort de 10 bélugas, d’un jeune rorqual commun, 85 phoques ainsi que des milliers de poissons et oiseaux marins à travers l’estuaire.

Du kyste à l’éclosion

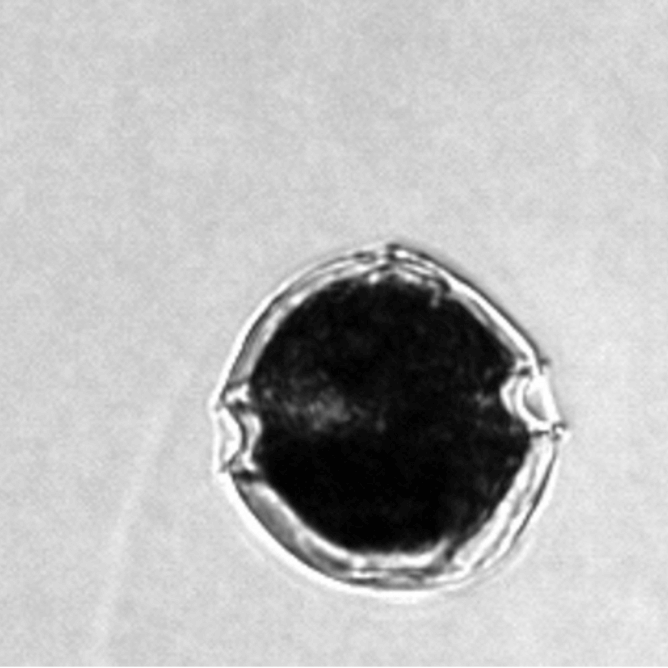

Les espèces d’algues produisant des biotoxines comme notre Alexandrium catenella ont des cycles de vie complexes qui leur permettent de s’adapter à toutes sortes de conditions. Après une phase de croissance sous forme de kyste, quand les conditions de l’eau sont favorables, elles commencent leur phase végétative qui durera le reste de leur vie. Elles peuvent ainsi migrer dans la colonne d’eau grâce à leurs filaments mobiles et profiter au maximum de la présence de nutriments en profondeur et de lumière en surface.

Les blooms, ou efflorescences, se passent lorsqu’une espèce d’algues monopolise une grande partie de la colonne d’eau au point où les autres espèces en souffrent. La présence accrue de toxines produites par certaines espèces peut avoir des impacts neurologiques et mortels. Quand les efflorescences sont particulièrement denses, la lumière du soleil ne se rend même plus aux plantes sous la surface, coupant toute productivité du milieu aquatique même le jour. Le milieu se retrouve ainsi littéralement étouffé par la respiration cellulaire.

Ces éclosions sont naturellement observées de manière cyclique dans certains milieux, mais aujourd’hui nous en voyons bien plus qu’avant. La concentration accrue en nutriments phosphatés et azotés dans nos plans d’eau pose particulièrement problème depuis quelques années. Ces deux nutriments sont essentiels à la croissance de toutes espèces végétales et avec les apports massifs amenés par le ruissellement d’engrais agricoles ou de déversements d’eaux usées domestiques et municipales, les algues se régalent! Cependant, la température, l’oxygénation et l’acidité de l’eau, les précipitations et même les vents ont tous aussi des impacts sur la présence et l’intensité des efflorescences.

Les bouleversements climatiques viennent compliquer tout cela…

Depuis quelques années, les plans d’eau à travers la planète se réchauffent, s’acidifient et diminuent en oxygène dissous — tous des symptômes des changements climatiques. Le lien avec les efflorescences d’algues? Tous ces facteurs influencent l’intensité et la fréquence de celles-ci! Alexandrium catenella, notre espèce résidente pourrait particulièrement bien apprécier les conditions apportées par les changements climatiques.

Elle prolifère plus rapidement en milieux plus chauds, produit plus de toxines en milieux acides et peut prendre plus de place par manque de compétition en milieu avec moins d’oxygène. Avec l’augmentation de la place du Gulf Stream dans les eaux de fond du Saint-Laurent, l’eau est plus chaude et moins oxygénée qu’avant, ce qui pourrait augmenter la probabilité de blooms dans les années qui viennent.

On suit ça de près!

Vu les impacts que ces algues peuvent avoir sur la qualité des milieux dans lesquels on les trouve, il est primordial de faire un suivi de leurs populations afin de savoir où et quand les efflorescences ont lieu. Pêches et Océans Canada utilise le Programme de monitorage d’algues nuisibles (PMAN), qui compte un site d’échantillonnage situé près de Tadoussac, et le Programme de monitorage de la zone atlantique (PMZA) pour dénombrer les diverses espèces de microalgues du Saint-Laurent. De plus, avec la carte interactive de l’Observatoire global du Saint-Laurent (OGSL), on peut voir en temps réel le risque d’éclosion d’Alexandrium catenella à travers le fleuve et l’estuaire.

Des programmes de la sorte seront de plus en plus utiles si la tendance se maintient vers une augmentation constante de la présence de ces espèces problématiques dans nos eaux.