L’état actuel d’une population reflète les menaces passées, les pressions actuelles, mais aussi, les efforts entrepris pour protéger ces animaux. Si aujourd’hui, certaines populations ne montrent pas de signes de rétablissement ou sont en déclin, d’autres se portent bien et sont en expansion.

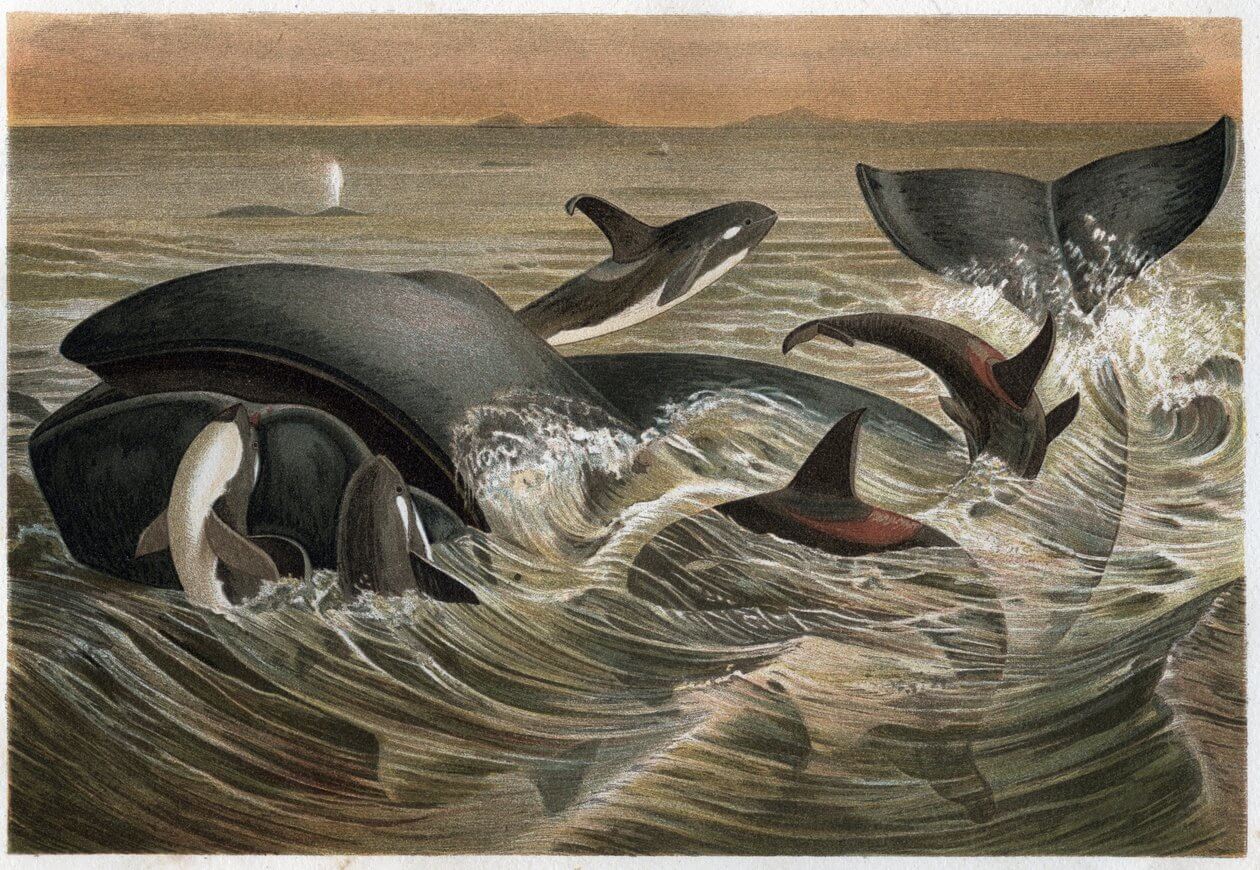

La chasse passée a mené plusieurs populations de cétacés au bord de l’extinction. À l’heure actuelle, d’autres menaces pèsent sur ces géants : dégradation de l’habitat, trafic maritime, pollution sonore et chimique, et prises accidentelles dans les engins de pêche, la plus importante cause de mortalité des mammifères marins au 21e siècle.

Les baleines noires de l’Atlantique Nord, longtemps chassées, présentent peu de signe de rétablissement et ce, malgré les efforts entrepris par les gouvernements canadien et américain. Vivant dans l’une des voies maritimes les plus utilisées, la côte Est américaine, cette population est sujette aux collisions et aux empêtrements. Toutefois, bonne nouvelle, il semble que les mesures pour réduire les risques de collision et les prises accidentelles portent fruits. Autres survivants de la chasse, les rorquals bleus peinent à se rétablir. Il reste probablement moins de 5000 représentants de cette espèce nomade et solitaire, présente dans tous les océans, et dont environ 250 individus fréquentent le Saint-Laurent. La hausse de la température de l’eau, la diminution du couvert de glace en hiver et des changements dans l’abondance et la distribution des proies constituent des conditions défavorables pour la population de bélugas du Saint-Laurent, sévèrement réduite par la chasse au 20e siècle, et isolée des autres populations canadiennes. L’augmentation de contaminants et l’accroissement du trafic maritime et du dérangement dans l’estuaire moyen contribuent également à la dégradation de l’habitat de cette baleine résidante menacée.

Pour plusieurs autres populations de baleines, les mesures de conservation ont connu un succès comme pour les baleines franches australes, les baleines grises du Pacifique Est, et certaines populations de rorquals à bosse. On constate d’ailleurs ce rétablissement dans le Saint-Laurent par l’abondance des rorquals à bosse et leur utilisation croissante de l’estuaire. Pour d’autres espèces méconnues, pélagiques et moins « charismatiques », peu de données sont disponibles et il reste beaucoup de travail à faire pour estimer l’état de ces populations.