Nous sommes deux employées privilégiées du GREMM à pouvoir monter à bord du FOREL, un immense bateau à voile entièrement dédié à la recherche scientifique. Le capitaine du navire, Baptiste Régnier, vient nous chercher au quai avec l’annexe pour nous amener au voilier, alors amarré dans la baie de Tadoussac. La pluie, qui tombe à verse depuis ce début d’après-midi de juin, cesse dès que nous posons le pied à bord. Dans ce reportage terrain, nous vous invitons à explorer ce navire, et sa mission qui va bien au-delà de la science.

Un voilier suisse au Québec

L’organisme suisse qui gère ce voilier, l’Association Forel Héritage, est un nouveau joueur dans le domaine de la recherche scientifique et effectue actuellement sa deuxième saison de terrain. En 2025, ce sont 140 jours de mission pour neuf programmes de recherche différents qui seront complétés! Alors, que vient faire ici ce gigantesque voilier?

Après sa traversée de l’Atlantique débutée à Lorient, en France, le 19 mai dernier, l’équipe du FOREL a poursuivi son expédition dans le fjord du Saguenay. À son bord, une équipe de cinq scientifiques menaient des projets variés, analysant les masses d’eau et les microparticules plastiques entre autres. Grâce à un échosondeur multifaisceau ー un outil capable de mesurer la profondeur et les parois verticales du Saguenay ー le chercheur Vincent Lecours de l’Université du Québec à Chicoutimi vise à obtenir une cartographie complète de ce fjord encore peu connu.

On se pâme devant le FOREL

De retour à Tadoussac pour un changement dans l’équipage, le navire s’est ancré au milieu de la baie du village côtier. Il poursuivra ensuite son expédition au Groenland. Des scientifiques étudieront entre autres l’impact de la fonte des glaciers sur les écosystèmes des fjords groenlandais, les émissions de méthane relâchées par les écoulements sous-glaciaires ou encore la perception des locaux de ces fjords en changement.

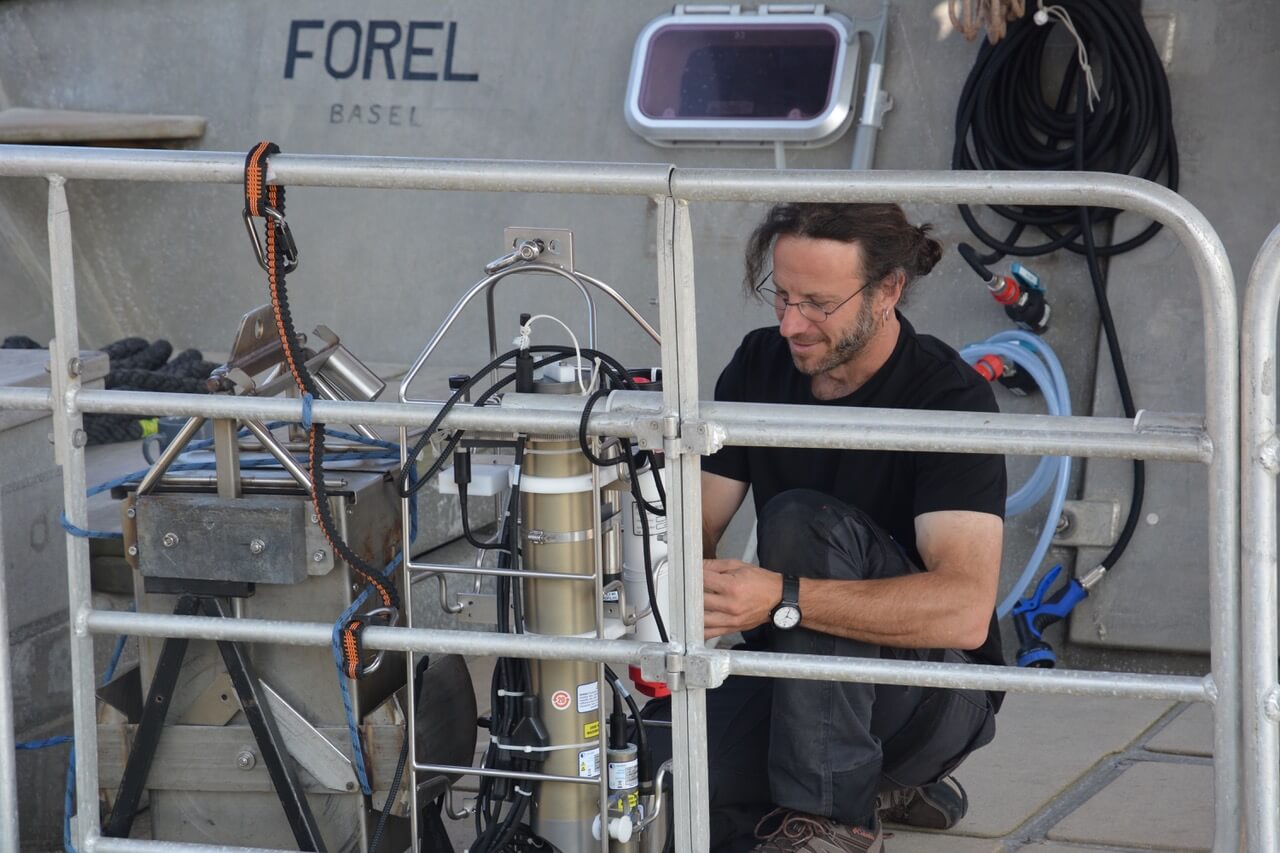

Avec sa coque longue de 28 mètres surplombée de deux immenses mâts, le FOREL se démarque. Le directeur général Stéphane Aebischer nous accueille pour la visite. Sur la vaste plateforme arrière se trouve la « rosette », un équipement de plus de 100 kg capable de récolter des échantillons d’eau selon des profondeurs bien spécifiques. Le lourd treillis posé sur le pont, doté d’un câble de 1500 mètres, permet aux chercheurs et chercheuses de récolter l’eau dans les conditions et les profondeurs souhaitées.

Le bateau, épuré de l’extérieur, est bien différent à l’intérieur; il n’y a aucun gâchis d’espace! Laboratoire humide, laboratoire sec, sas de nettoyage, salle des machines, cuisine, salle de bain… Les pièces s’emboitent les unes derrière les autres, chaque espace étant dédié à une tâche bien précise.

Scientifiques, étudiants et étudiantes travaillent calmement dans le lumineux espace de vie. Une murale les entoure, représentant les animaux rencontrés durant les voyages passés ー boeufs musqués, macareux moines, narvals, rorquals à bosse, etc. Du basilic prend la lumière qui passe au travers des hublots. À côté de l’organisation des tâches pour l’entretien du bateau, des mots sont laissés par les membres de l’équipage, témoignant d’une épopée pas comme les autres. Chacun vaque à ses affaires et personne ne se gêne dans cette chorégraphie bien rythmée.

Au niveau de l’énergie, le bateau fonctionne surtout au diesel. Une concession nécessaire pour l’équipage puisque le treillis et le dessalinisateur nécessitent de forts besoins énergétiques. Des panneaux solaires tapissent l’une des plateformes du pont arrière et viennent soutenir d’autres équipements moins énergivores, dont les machines à laver, les réfrigérateurs et congélateurs entre autres.

Un voilier qui a de quoi surprendre

Qu’est-ce qui distingue ce voilier en tant que plateforme de recherche? Soutenu par deux quilles, qui maintiennent une bonne flottaison, le FOREL a de quoi surprendre. Il possède un safran – le gouvernail qui dirige le bateau -, et une dérive – qui évite au bateau de déraper face au vent – tous deux rétractables. Ainsi, le voilier peut se rendre en eau très peu profonde avec un tirant d’eau de 2,33 mètres! Ses deux mâts sans cordages ー ni haubans ni étais ー tournent sur eux-mêmes, suivant le mouvement des voiles. Ces particularités, couplées avec deux moteurs qui le rendent très manoeuvrable, font du FOREL une plateforme capable de se rendre très proche des côtes. C’est pour cela, entre autres, que ce voilier concentre ses projets de recherche dans les zones côtières subpolaires et polaires.

Une recherche partagée

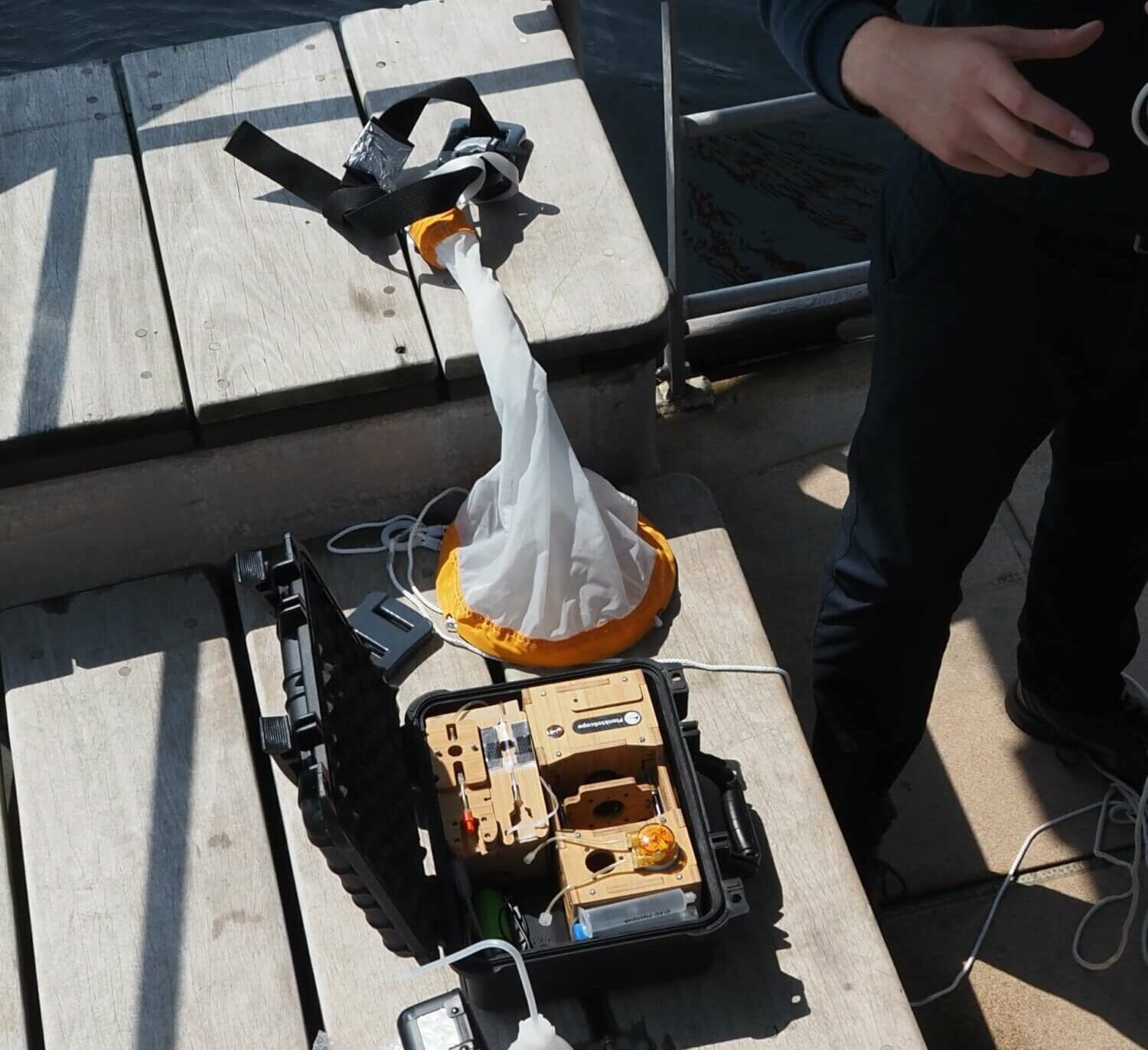

Le FOREL et son équipage ont une vision collaborative de la recherche. Dans leurs contrats, les scientifiques possèdent un embargo de deux ans maximum sur leurs données avant qu’elles ne deviennent accessibles à tous. L’équipage collabore aussi avec l’Observatoire du Golfe du Saint-Laurent (OGSL), dont ils ont trouvé l’outil de navigation ー une modélisation des vents et des courants à l’heure près ー bien pratique! Les données récoltées grâce à la « Ferrybox » concernant l’eau de surface seront partagées gratuitement à l’OGSL. Un bel exemple de collaboration!

Éducation et ouverture font la force du FOREL

En plus de ces particularités technologiques, le FOREL possède une mission qui s’étend au-delà de la recherche pure. L’association met beaucoup d’emphase lors de ses arrêts pour renforcer les liens avec les communautés autochtones des régions étudiées. Lors de leur prochain arrêt au Groenland, marins et scientifiques iront à la rencontre de la communauté d’Uummannaq et du Uummannaq Polar Institute afin d’expliquer leurs projets de recherche et d’organiser des visites du bateau. L’organisme prévient les communautés de leur arrivée et reste actif sur les réseaux sociaux pour communiquer l’avancée de leur travail.

Établir des liens de confiance prend du temps, mais au cours de leur première expédition en 2024, l’équipage a développé un bon contact avec les communautés du Groenland. En est ressortie une bande dessinée retraçant les divers projets de recherche, traduite en anglais et en groenlandais! A Narsaq, au sud du Groenland, « nous avons fait un kaffemik avec les ainés au cours duquel nous avons partagé du muktuk et de la raclette suisse! » partage Stéphane Aebischer avec nostalgie.

Cette approche culturelle apporte un vent d’air frais dans le domaine de la recherche scientifique. « On n’est pas chez nous, soutient M. Aebischer, et si des Groenlandais venaient en Suisse faire des mesures sans rien dire on se poserait des questions ». Une approche innovante qui se base sur l’ouverture d’esprit et la richesse du partage.

Hiverner dans le Saguenay?

L’association a très certainement la fibre nordique. Le directeur Stéphane Aebischer a, entre autres, travaillé au Québec au Centre d’études nordiques, ainsi qu’avec les organismes Takuvik, Arcticnet, et Amundsen sciences. Il a aussi participé aux expéditions en milieu polaire sur les voiliers de recherche ATKA et TARA.

En vue d’effectuer des expéditions en Arctique et en Antarctique, l’équipage voudrait s’entrainer pour un hivernage – on laisse alors le bateau se faire prendre dans les glaces pour passer l’hiver à bord. Le fjord se présente comme un potentiel candidat à cette mission qui aurait non seulement une visée scientifique, mais qui permettrait surtout de tester le navire et l’équipage à résister à des conditions extrêmes. En théorie, ce voilier pourrait avoir une autonomie d’environ deux mois. Le FOREL est fait pour endurer des conditions glaciales. Il possède même un chauffage qui permettrait de maintenir une température interne de 15 degrés Celsius lorsqu’il fait -20 dehors. Juste besoin d’une petite laine!

Le FOREL n’a pas dit son dernier mot

Le FOREL reviendra-t-il sillonner nos eaux? Dans tous les cas, « il y a un intérêt de la part des chercheurs canadiens » constate Stéphane Aebischer et un besoin d’étudier cet écosystème encore trop peu connu. Comment expliquer ce déficit de données dans le fjord du Saguenay? Difficile à dire, mais il remarque qu’il y a « un vrai manque de ce type de plateforme de recherche mobile dans la région ». L’intérêt de recherche est certainement là, et, pour le directeur de l’association, il y a actuellement une réelle prise de conscience : « Les gens s’intéressent de plus en plus au fjord et se rendent compte à quel point c’est un bel écosystème.»

La visite se termine. Entre les plaisanteries échangées et le sourire aux lèvres des scientifiques fraichement arrivés à bord et exaltés par l’aventure qui s’en vient, nous ressentons une certaine effervescence dans l’air. L’équipage, partiellement renouvelé, s’occupe des préparatifs avant le départ pour Blanc-Sablon, dernier arrêt avant de lever les voiles pour le Groenland. Encore beaucoup de travail s’en vient. L’association est aussi prête à effectuer de la recherche sur les mammifères marins et le faible impact sonore du voilier permettrait l’utilisation d’hydrophones.

« C’est un travail difficile » partage l’un des membres de l’équipage. L’isolation, la vie en collectivité, le manque d’espace et de possibilité de se retrouver seul, la navigation par beau comme mauvais temps… La vie sur un bateau n’a rien de facile. Nous repartons au quai de la marina accompagnées par ceux de l’équipage pour qui l’aventure s’arrête ici. Le FOREL demeure imposant et nous le verrons quitter la baie au petit matin, en route pour le Grand Nord. Chapeau bas pour un projet innovant et qui apporte un nouveau souffle à la recherche au Canada.

Souhaitons leur bon vent!