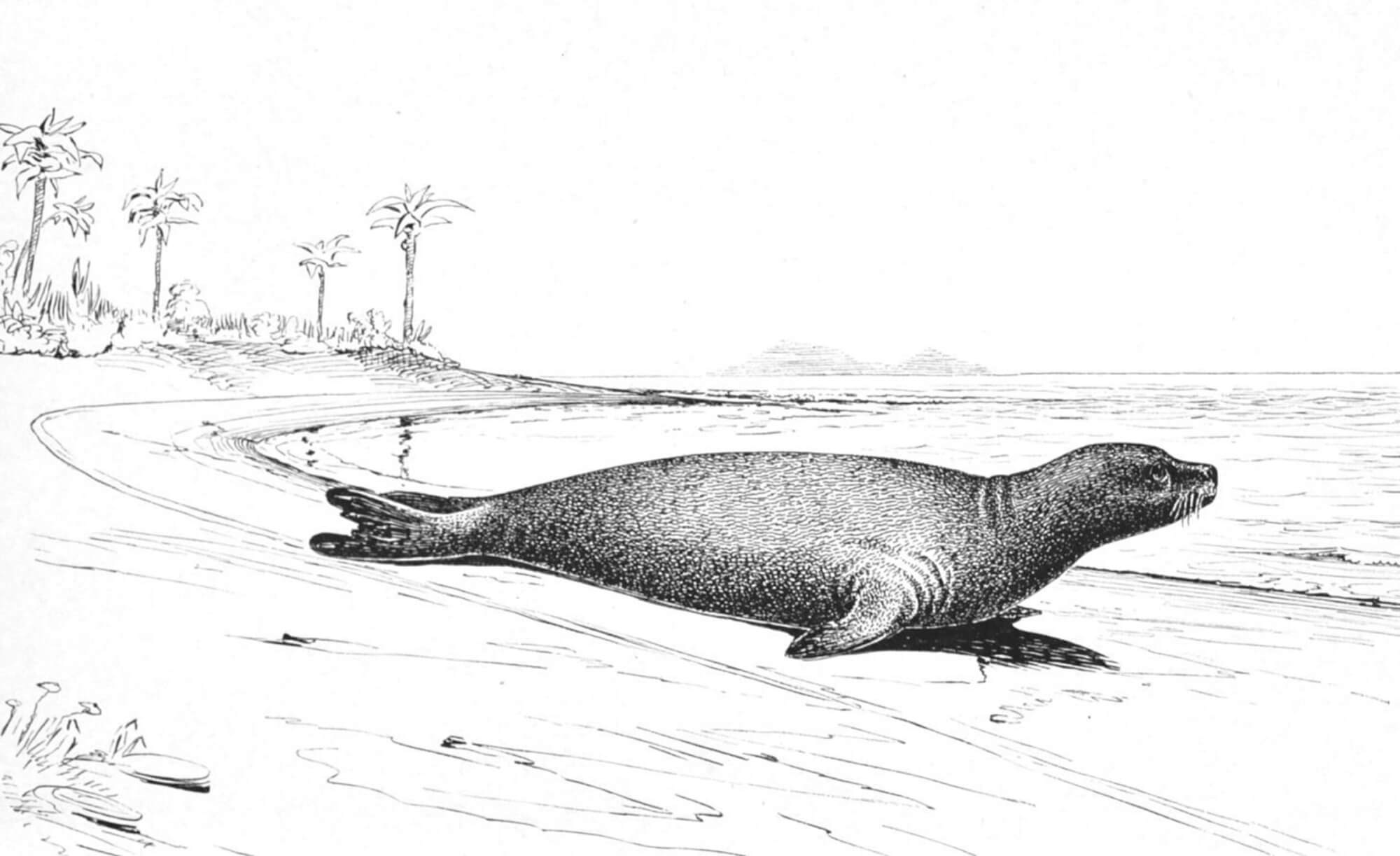

Nommés phoques moines en raison d’une vague ressemblance avec les moines portant une robe noire, ces animaux ont toujours été uniques. En effet, les trois espèces d’apparence similaire qui composent ce groupe sont les seuls phoques de la planète qui vivent exclusivement en eaux tropicales. Il était autrefois possible de les observer dans les eaux chaudes de la Méditerranée, d’Hawaï et des Caraïbes. Des siècles d’activités humaines délétères ont toutefois eu raison de leurs populations. Leur déclin a été si important que, jusqu’à tout récemment, il était peu plausible qu’ils puissent survivre au XXIe siècle. Grâce aux efforts mis en place pour éviter ce triste destin, les choses ont pris une tout autre tournure au cours de la dernière décennie. Laissez-moi vous raconter une histoire écologique qui mérite d’être partagée, à la fois triste, inspirante et encourageante.

Des animaux vulnérables depuis le Moyen Âge

Les interactions entre les phoques moines et les humains ne datent pas d’hier. En effet, des écrits de l’Antiquité en parlent déjà pour l’espèce de la Méditerranée. Divers indices archéologiques nous suggèrent d’autre part que des liens, quoique moins importants, existaient également sur le continent américain et dans le Pacifique entre les autochtones et les phoques moines des Caraïbes et d’Hawaï.

Ainsi, durant les siècles qui ont précédé notre ère, les humains avaient déjà incorporé ces animaux dans certains de leurs mythes et légendes, de même que dans les noms attribués à certains lieux. Ils les chassaient aussi pour leur fourrure, leur graisse, leur viande et d’autres usages médicinaux. Cette chasse aurait été assez importante en Méditerranée et à Hawaï. Cela fit en sorte que, durant le Moyen Âge, les populations locales avaient déjà diminué de façon considérable. L’espèce des Caraïbes n’aurait toutefois pas connu une telle diminution, étant déjà très réduite et difficile à chasser à cette époque du fait d’autres causes naturelles.

Malgré leur situation déjà précaire, le dépérissement des deux espèces de phoques moines américaines s’accéléra à partir de la colonisation du Nouveau Monde. En effet, on soupçonne que l’arrivée des colons dans les Caraïbes, puis à Hawaï fut suivie d’une augmentation de l’effort de chasse, puis d’une diminution du nombre de phoques moines, qui se faisait déjà rare à cette époque.

Une victime additionnelle du 20e siècle

Le 20e siècle n’a pas été de tout repos pour plusieurs espèces de mammifères marins, y compris les phoques moines. Déjà passablement fragilisées au début du siècle, leurs populations n’ont pas cessé de se dégrader, tendant vers la disparition des trois espèces.

Aux menaces des siècles précédents se sont ajoutées d’autres découlant de nouvelles activités humaines. Ainsi, les trois espèces furent victimes de l’industrie de la pêche, qui a entrainé une diminution des proies disponibles, des agressions par des pêcheurs ou des captures accidentelles. Les phoques moines de la Méditerranée et d’Hawaï souffrirent également de la dégradation et de la perte de leur habitat du fait de la présence humaine accrue, de la hausse du tourisme et de la présence militaire sur les iles hawaïennes lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ces deux espèces furent aussi victimes de collisions accidentelles, l’espèce d’Hawaï d’une hausse d’attaques par des requins et celle de la Méditerranée, de captures pour être exposés au public en Turquie.

À la fin du 20e siècle, la somme de tous ces impacts fit en sorte que, pour les phoques moines, la situation était devenue très critique. L’espèce hawaïenne, qui était probablement composée d’environ 15 000 individus avant l’arrivée des humains, ne comptait plus alors que 1400 individus et déclinait au rythme de 4.1% par année. Celle de la Méditerranée, autrefois abondante et présente dans l’ensemble du bassin, était dorénavant confinée à une poignée d’individus habitant dans des caves marines sur une fraction de leur territoire historique. Et, en 1952, avant même d’avoir pu essayer de sauver l’espèce, le dernier phoque moine des Caraïbes s’éteignait …

La course pour sauver les derniers survivants

Dans les années 1970, les choses se sont pourtant mises à changer pour le mieux. En effet, s’il était trop tard pour l’espèce des Caraïbes, l’espoir, aussi mince fût-il, persistait pour les deux autres espèces. Et c’est sur cet espoir que les pays qui comptaient ces animaux parmi leur faune locale ont misé pour changer le triste destin des phoques moines.

Pour s’amorcer, ce changement a toutefois dû attendre l’arrivée d’un élément important : la publication, en 1965, des premières données scientifiques sur l’état de la situation. La réalisation de l’urgence d’agir s’est alors traduite par la mise en place de la première protection légale des phoques moines par Chypre en 1971. Plusieurs pays ont ensuite emboité le pas, comme les États-Unis, la Grèce et la Turquie, ouvrant la voie à la signature de nombreux traités internationaux pour les protéger. En parallèle, les recherches et la sensibilisation à propos de ces phoques ont pris de l’ampleur, la pêche dommageable sur leur territoire a été mieux réglementée et des segments importants de leur habitat ont été protégés.

Malgré tous ces efforts, durant le 21e siècle, le déclin des populations résiduelles de phoques moines s’est poursuivi à un rythme inquiétant, les deux espèces atteignant leur plus petit effectif jamais enregistré autour de 2012.

Le fruit de nos efforts

Peu de temps après toutefois, ces populations ont connu un revirement de situation historique. La tendance s’est enfin inversée et les deux espèces de phoques moines restantes ont commencé à se rétablir. En effet, les nouvelles données indiquent qu’à Hawaï cette augmentation est de 2% par année et que la barre de 1500 individus a récemment été dépassée, puis, en Méditerranée, le territoire de ces animaux est en expansion, connaissant, entre autres, une hausse de population de phoque de 3% par année dans l’archipel de Madeira.

Ce succès, obtenu à l’arraché, doit donc être savouré. Il ne faut toutefois pas perdre de vue ce qui a rendu ce rétablissement possible et ce qu’il faut continuer à faire pour permettre un jour aux phoques moines de reprendre pleinement et définitivement leur place dans les eaux tropicales.

Pour en savoir plus:

- (2001) Lavigne, D. M et Johnson, W. M. Hanging by a thread. Monachus Guardian.

- (2015) Littnan, C. Harting, A. et Baker, J. Neomonachus schauinslansdi, Hawaiian Monk Seal. (Royaume Uni) The IUCN Red List of Threatened Species: 1 - 17.

- (2025) Johnson, W. H., Karamanlidis, A. A., Dendrinos, P., de Larrinoa P. F., Gazo, M., González, L. M., Glüçlüsoy, H., Pires, R. et Schnellmann, M. Mediterranean Monk Seal (Monachus monachus). The Monachus Guardian.